BLOG

2026.01.16 インフルエンザ感染症情報

2026年第2週(1月5日(月)~年1月11日(日))、新潟市のインフルエンザ感染症の警報は解除されました。また新潟県すべてで解除されています。

咳エチケットや換気などの感染症予防は引き続き行い、注意しましょう。

2025.12.29 よいお年を

12月30日18時をもちまして年内の診療を終了いたします。

患者様とご家族様、多くの関係者の皆様のおかげで今年も無事に1年を終えることができ、感謝申し上げます。

健康に気をつけられてよい新年をお迎えください。

来年もよろしくお願いいたします。

2025.12.26 旅先で体調を崩さないために

病気が悪くならない旅行のポイント

旅行に行く前からの準備や体調管理が大切です

自分のペースで活動や休憩がとれるスケジュールを組みましょう

できそうな節制を取り入れましょう

2025.12.12 キャップバックス

自費接種として新しく発売された肺炎球菌ワクチン、キャップバックスは、21種類の肺炎球菌血清型抗原の接種により22種類の肺炎球菌に対する抗体ができ、肺炎球菌による感染症の予防が期待できます。

成人に特化した肺炎球菌結合型ワクチンで侵襲性肺炎球菌感染症の原因と報告された血清型を80.3%カバーしています。

65才以上の方の定期接種である肺炎球菌ワクチン、ニューモバックスは5年ごとの追加接種が必要ですがキャップバックスは1回のみの接種で長期間効果が見込まれます。

高齢者または肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる成人に接種が推奨されます。

接種を希望される方はお気軽にご相談ください。

肺炎球菌ワクチン(キャップバックス) 1回自費 ¥13,296

2025.11.28 インフルエンザ感染症情報

2025年第47週(11月17日~11月23日)、新潟市はインフルエンザ注意報から警報になりました。前週に比べて報告数は27.22から52.72に増加しています。

感染予防のため咳エチケット、手洗いうがいを心がけましょう。

感染や、重症化のリスクを避けるため、医療機関を受診する際や混雑した場所へ行くときはマスクを着用しましょう。

2025.10.24 インフルエンザワクチン

インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、お子様ではまれに急性脳症を、ご高齢の方や免疫力の低下している方は二次性の肺炎を伴う等の重症になることがあります。

インフルエンザワクチンは接種すれば絶対にインフルエンザにかからないというものではありませんが、インフルエンザに感染しても発病を予防することや発病後の重症化や死亡を予防することに関しては一定の効果があるとされています。

季節性インフルエンザは、いったん流行が始まると短期間に多くの人へ感染が広がります。主な感染経路は飛沫感染と接触感染で、感染から発病までの潜伏期間は1日~3日程度です。手洗いや咳エチケットなどの飛沫感染、接触感染予防策が有効であるとされています。

インフルエンザワクチンは感染を完全に防ぐものではありませんが、重症化のリスクを軽減する重要な予防策となり、高齢者の方や慢性疾患をお持ちの方、免疫機能の低下している方や妊娠中の女性、乳幼児には積極的な接種が推奨されます。

2025.10.10 節酒の心がけ②

今の飲酒習慣を振り返り、できそうなことから始めましょう。

休肝日は2日/週、アルコールの適量は20g程度が推奨されています。

アルコール量20gの計算方法は、飲んだアルコールの量×度数×0.8です。

例)度数5%のビール350mLは、350mL×0.05%×0.8=14となり、アルコール量は14gです。

2025.9.19 節酒の心がけ①

大量の飲酒は、心臓・肝臓・血糖・中性脂肪・尿酸値など体に多くの影響を及ぼします。

アルコールがどんな風に良くないのか、身体にどんな影響をあるのか、アルコールと病気の関係についてわかりやすい紹介です。

2025.8.29 睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群とは 眠り出すと呼吸が止まってしまうため、過眠や高血圧などを引き起こす病気です。

睡眠時無呼吸症候群は眠り出すと何度も呼吸が止まったり、浅くなったりします。呼吸が止まると血液中の酸素濃度が低下するため目が覚めてしまい再び呼吸し始めますが、眠り出すとまた呼吸が止まってしまいます。

これを一晩中繰り返すため、深い睡眠がまったくとれなくなり、日中に強い眠気が出ます。

血液中の酸素濃度が下がる低酸素状態や、睡眠不足によるストレスのために高血圧や動脈硬化、心筋梗塞や脳梗塞などの発生を増加させたり血糖値やコレステロール値が高くなり様々な生活習慣病を合併したりします。

ひどいイビキ、睡眠中の呼吸停止がある場合には速やかに専門の医療機関で検査・治療を受けることが大切です。この病気は治療によって劇的に改善される方が多いので、いびきや無呼吸を指摘されたら早めに医療機関を受診しましょう。

いびきをかく、睡眠中呼吸が止まる、何度も目が覚める、すっきり起きられない、起きた時頭が痛い、熟睡感がない、日中強い眠気がある、倦怠感、だるい、集中力が続かないなどの症状は睡眠時無呼吸症候群のサインかもしれません。

2025.8.15 日本脳炎ワクチン定期予防接種の特例

日本脳炎ワクチンは平成17年5月30日から平成22年3月31日の間、積極的なワクチン接種推奨が控えられていました。その為、定期の予防接種を受ける機会を逸した方は特定措置として接種が可能になっています。

特例措置の対象となる方は平成7年4月2日~平成19年4月1日までに生まれた方の中で20未満の方です。20歳の誕生日前日までに不足する回数分の予防接種を定期接種として受けることができます。

特例対象の方の予防接種費用は無料です。

予防接種がまだの方は接種をご検討ください。

2025.8.5 MRワクチン定期予防接種の特例

令和6年度にMRワクチン(麻しん・風しん予防接種)の供給不足があり、令和6年度の予防接種対象者の方でまだ未接種の方は無料で接種できる期間が延長されました。

対象者は令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれでMRワクチン1期が未接種の方と平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれでMRワクチン2期が未接種の方です。

無料で接種できるのは令和9年3月31日までです。

麻しんは感染力が強く同じ空間にいるだけでも感染し、手洗いうがいだけでは十分な予防ができません。

風しんは妊娠初期に感染すると死産や流産の原因になるほか、胎児に先天異常を生じることがあります。

予防接種がまだの方は接種をご検討ください。

2025.7.24 子宮頸がんワクチン

子宮頸がんは20代から30代の方に急増しており、その発生にはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が関わっているとされています。子宮頸がんワクチン接種による予防と20代からの子宮頸がん検診による早期発見・治療が大切です。

当院でも子宮ワクチン接種を行っております。新潟市が助成を行っており、定期接種対象者である小学6年生から高校1年生の女の子は無料で受けられます。またキャッチアップ接種対象者で令和7年3月までに1回接種した方は1年間の経過措置が設けられています。対象外の方は自費にはなりますが接種可能です。自費での接種の場合9価ワクチンは1回26,210円です。

接種の効果や副反応などについて十分に理解した上で接種をご検討下さい。

予防接種を希望される方はWeb予約または電話でご予約下さい。当日は母子手帳と保険証などの住所氏名生年月日のわかるもの、予診票を記入してお持ちください。また16才未満の方は保護者の同伴が必要です。

2025.7.24 帯状疱疹ワクチン

令和7年4月より、高齢者帯状疱疹ワクチンが定期接種になりました。

新潟市内に住民登録がある方で、今年度の対象者は65才、70才、75才、80才、85才、90才、95才、100才の方です。また、60才以上65才未満の方で身体障碍者1級相当のヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方も対象です。自費で帯状疱疹ワクチンを接種したことがあり再度予防接種をする必要がないと医師に判断された方は対象外です。

帯状疱疹ワクチンには生ワクチンと組み換えワクチンの2種類があり接種回数や接種方法、効果などが異なります。

ワクチンの効果は接種1年後時点で生ワクチンは6割程度、組み換えワクチンは9割程度であり、5年後時点では生ワクチンは4割程度、組み換えワクチンは9割程度の予防と報告されています。

生ワクチン「ビケン」は1回接種で、一部の費用が助成され接種費用は4,950円です。

組み換えワクチン「シングリックス」は2カ月以上の間隔をあけて2回接種が必要となります。一部の費用が助成され1回の接種費用が18,150円です。

任意(自費)でも予防接種を行えます。その場合は生ワクチンは1回7,950円、組み換えワクチンは1回21,150円です。

ワクチンの接種回数、費用、効果、副反応等ご確認の上、ご検討ください。

接種を希望される方は、Web予約または電話で予約をされてからご来院ください。

2025.7.24 高齢者肺炎球菌ワクチン

肺炎は日本人の死亡原因の上位に位置し、抵抗力が落ちている方は感染しやすく、重症化する可能性があります。

肺炎球菌性肺炎は成人の肺炎の25%~40%を占めています。予防接種に使用する23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンは感染する危険の高い23種類の肺炎球菌の型に対して免疫をつけ肺炎球菌が原因で起こる肺炎等の感染症の約64%の予防に効果を発揮するとされ、個人差はありますが5年以上の予防効果が持続するといわれています。

新潟市は過去に一度も肺炎球菌ワクチンを受けたことがない方を対象に接種費用の補助が受けられます。接種費用の窓口負担金は4,720円です。対象は今年度65才、70才、75才、80才、85才、90才、95才、100才になられる方です。また満60才以上65才未満の方で身体障害者手帳1級相当の心臓病もしくは呼吸器の機能障害のある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方です。2回目以降の接種の場合は全額自己負担となり5年おきに受けられます。その場合の費用は7,854円です。

ワクチン接種を希望される方は、Web予約または電話予約の上、当院にお越しください。

2025.7.10 お風呂と心不全

心不全を悪くしないための日常生活を心がけましょう・入浴編

2025.06.20 便秘と心不全

心不全を悪くしないための日常生活を心がけましょう・便秘編

2025.4.18 心筋症

心臓の筋肉の異常により、心臓の機能が低下する病気。

2025.3.21 心臓弁膜症

心臓には4つの部屋がありそれぞれの部屋へ一方通行のため逆流しないように逆流防止弁があります。その逆流防止弁が、先天的(生まれつき)、加齢、感染症、外傷などが原因で正常な役割を果たせなくなり、心臓が必要な血液を全身に送り出せなくなる病気。

2025.3.6 不整脈

心不全を引き起こす原因となる病気のひとつ、不整脈。

不整脈とは、心臓がぎゅっと収縮して血液を全身に送り出すタイミングがバラバラだったり、早かったり遅かったりする病気。

2025.2.14 虚血性心疾患

心不全を引き起こす原因となる病気のひとつ、虚血性心疾患。

虚血性心疾患とは、冠動脈が細くなったり(狭窄)詰まったり(閉塞)することで心臓の筋肉に十分な栄養(酸素)が行き届かなくなった状態(心筋が酸欠状態)になる病気。

2025.1.1 あけましておめでとうございます

旧年中は待合室の改装、オンライン資格確認導入、カード決済システム導入、新型コロナワクチン定期接種開始など当院での診療体制も少しずつ変化しました。

最近では、かぜ発熱患者様の増加もあり、駐車場の混雑が頻繁に生じてしまい皆様にはご迷惑およびご不便をおかけして大変申し訳ございません。システム変更などで診療の効率化に努めているところです。

本年も皆様の健康管理の一助となるよう松﨑医院スタッフ一同全力で医療・看護に取り組んで参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

松﨑医院 院長 松﨑真和

2024.11.29 減塩のコツ③

高血圧や糖尿病、心臓の病気がある方の塩分摂取目標量は1日6g未満、一食当たり2g程度です。

2024.9.27 減塩のコツ②

ストレスなくできそうだと思うものからひとつずつチャレンジしましょう。

2024.9.5 減塩のコツ①

減塩したい方、塩分チェックで塩分摂取量が多かった方へ

2024.8.22 心不全と塩分②

塩分チェックシートを使って、塩分を摂り過ぎていないか確認してみましょう。

2024.8.2 心不全と塩分①

減塩が推奨されている理由。塩分を控えましょう。

2024.7.26 心不全③

緊急ではないけれど、早めの受診が必要な心不全の症状

2024.6.27 心不全②

今すぐ受診が必要な心不全の症状

2024.6.13 心不全①

心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気

2024.4.25 体重管理

毎日の体重測定を習慣にして記録をつけましょう。

2024.3.7 家庭血圧

家庭で血圧を測る場合、いろいろなタイプの血圧計が売っていますが、上腕に巻いて測るタイプの購入をお勧めします。手首や指の血圧計は簡単に測定できますが、上腕に巻くタイプが一番精度が良いとされているからです。

血圧は常に一定ではなく変化しています。測り直す度に数値も違います。病院で診察する時、病院での測定値よりも家庭での測定値の方が信頼されます。診断・治療の重要な情報となるので家で血圧を測る習慣をつけましょう。

家で測るタイミングは朝晩の2回です。

朝は起床後1時間以内に、排尿後、朝食前、服薬前に座った姿勢で行って下さい。

晩は就寝前、入浴後、食事後、後は寝るだけの時に座った姿勢で行って下さい。

なるべく決まった時間、決まっている条件下で行いましょう。

2024.2.29 高血圧②

高血圧は、原因のはっきりしない「本態性高血圧」と原因を特定できる「二次性高血圧」に分けられます。

日本人の約90%は本態性高血圧といわれていて、食生活、ストレス、過労、肥満、遺伝などいくつかの要素が複雑に絡み合っているのではないかと考えられています。なので生活習慣の改善が根本的な血圧の改善につながります。1日6g未満の塩分制限、バランスの良い食事、禁煙、飲酒制限、適度な運動などを心がけると良いでしょう。生活習慣の改善や薬物療法などによって血圧を下げ、コントロールすることが基本的な治療方針です。

二次性高血圧はホルモン異常や心臓病、腎臓病など特定の病気によっておきます。原因となる疾患を知要することで血圧は下がります。なので二次性高血圧は原因となっている疾患の治療をメインとして血圧を下げます。二次性高血圧の場合、降圧剤などの薬を使っても効果がない場合があります。若いときに発症した高血圧、急速に進行した高血圧、電解質異常を伴う高血圧、治療抵抗性の高血圧などは二次性高血圧の可能性が高くなります。

2024.2.9 高血圧①

血圧とは、心臓から血液が全身に送り出されるとき血管の壁にかかる圧力のことです。

上の血圧(最高血圧、収縮期血圧)…心臓が縮んで、血圧を送り出した時の圧力

下の血圧(最低血圧、拡張期血圧)…心臓がゆるんで血液が心臓に戻ってくる時の圧力

上の血圧と下の血圧の差は40~60が正常値です。この差が大きいほど動脈硬化が進んでいるかもしれません。

高血圧の病院での判定基準値は140/90以上です。家庭血圧の基準値は135/85以上です。

病院では見つかりにくい高血圧もある為、家庭でも血圧測定をしましょう。家庭用血圧計(上腕で測るタイプ)で朝と夜の決まった時間に測定し、記録を付けておくと良いです。

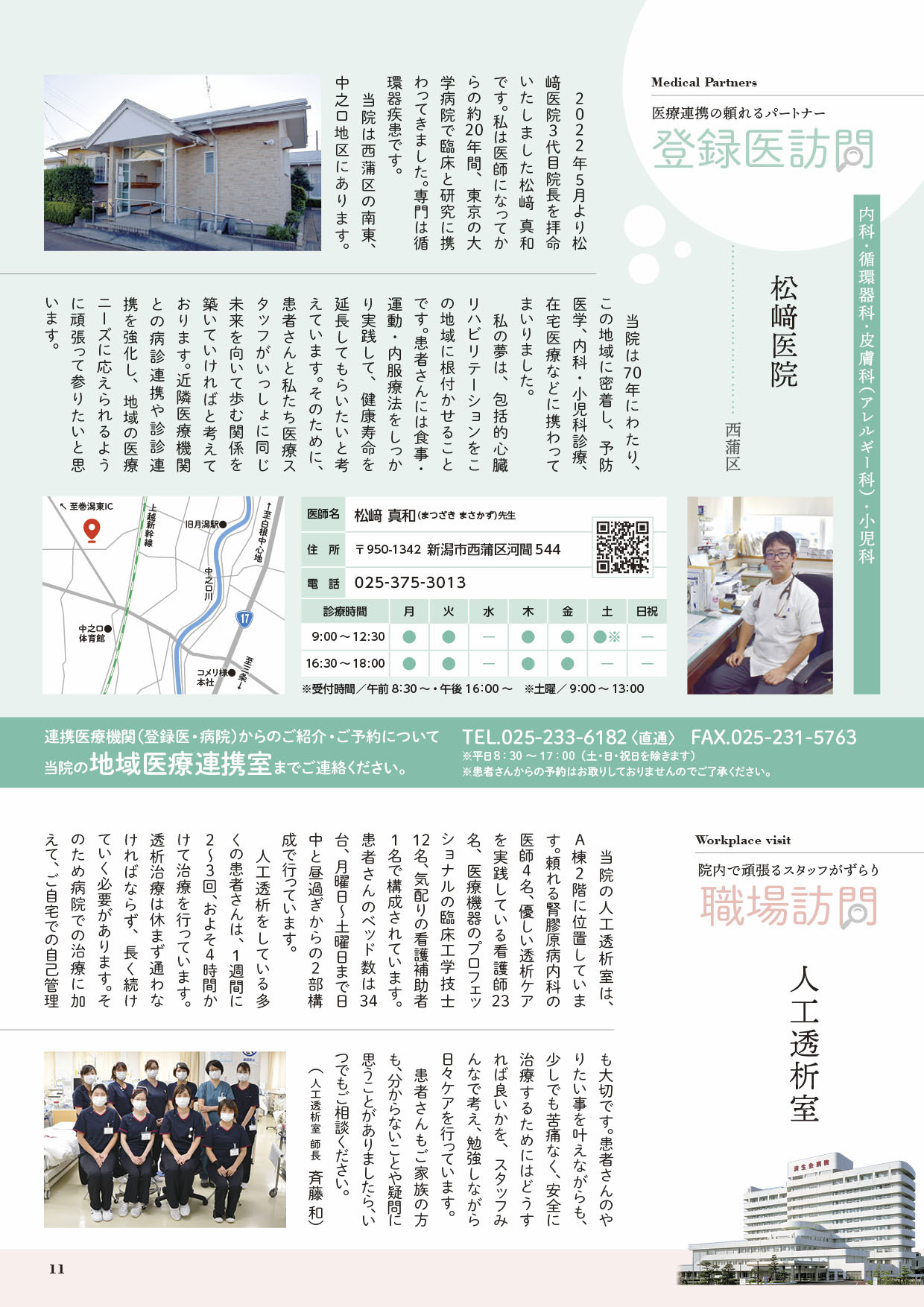

2023.12.21 当院が紹介されました

̪恩賜財団済生会済生会新潟病院様の広報誌なでしこCheers!12月号の登録医訪問欄で当院が紹介されました。

以下全文です。

2022年5月より松﨑医院3代目院長を拝命いたしました松崎真和です。私は医師になってからの約20年間、東京の大学病院で臨床と研究に携わってきました。専門は循環器疾患です。

当院は西蒲区の南東、中之口地区にあります。

当院は70年にわたり、この地域に密着し、予防医学、内科・小児科診療、在宅医療などに携わってまいりました。

私の夢は、包括的心臓リハビリテーションをこの地域に根付かせることです。患者さんには食事・運動・内服療法をしっかり実践して、健康寿命を延長してもらいたいと考えています。そのために患者さんと私たち医療スタッフがいっしょに同じ未来を向いて歩む関係を築いていければと考えております。近隣医療機関との病診連携や診診連携を強化し、地域の医療ニーズに応えられるように頑張って参りたいと思います。

2023.1.13 駐車場

当院の駐車場は11台です。

混んでいる時は駐車できない場合があります。ご了承ください。

積雪がある場合は駐車場内は消雪パイプを使用しております。

また、駐車場内での事故・盗難等のトラブルについては責任を負いかねます。